|

|

|

Warum Abstimmen?

Weil die richtige

Abstimmung von Vergaser- oder Einspritzanlage einen grossen Einfluss auf Motorleistung, Sprit- verbrauch und Schadstoffausstoss hat und weil geänderte Motoren ohne Neuabstimmung früher oder später garantiert explodieren !

|

|

|

|

|

|

|

Wozu braucht man über-

haupt eine Lambdasonde?

Zur Bestimmung des

aktuellen Gemisches. Bei Katalysator-Motoren ist der Motorsteuerung ein elektronischer Regelkreis nachgeschaltet, der das Gemisch immer im sogenannten Katalysatorfenster bei l =1 hält.

Bei Motoren

ohne Katalysator hilft die Sonde jedoch auch bei der Vergaser- bzw. Einspritzanlagen-Abstimmung. Es geht dann jedoch nicht mehr darum den Lambda-Wert konstant bei eins zu

|

|

halten, sondern dem Motor last- und drehzahlabhängig ein für seine Betriebsbedingungen optimales Gemisch zuzuführen. Dieses Gemisch liegt allerdings in den seltensten Fällen bei l=1. Man benötigt hierfür eine

Anzeige des Lambda-Wertes, z.B. unseren “Lambda-Indicator”, und kann dann dadurch im realen Fahrbetrieb Aufschluss über die Abstimmung von Vergaser- oder Einpritzanlage

erhalten.

|

|

|

|

|

Die Sondenfunktion.

Die Sonde ist

ein potentiostatischer Sensor und besteht aus zwei Platin(Pt)-Elektroden, die durch eine Festelektrolyt getrennt sind. Die aktive Pt-Elektrode steht mit dem Abgas in Kontakt und an ihr findet eine

katalytische Reaktion statt, bei der sich Sauerstoff-Ionen bilden. Das Elektrolyt (üblicherweise Yttrium stabilisiertes Zirkondioxid, kurz YSZ) ist ein Ionen- leiter für Sauerstoffionen. Durch die

Ionenwanderung entsteht dann eine Spannung  zwischen den Elektroden (Nernst-Gleichung), die direkt gemessen werden kann. Und was gemessen werden kann, dass ... zwischen den Elektroden (Nernst-Gleichung), die direkt gemessen werden kann. Und was gemessen werden kann, dass ... |

|

|

|

|

|

|

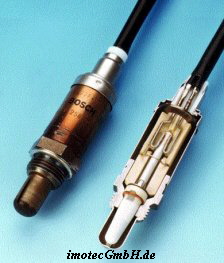

Die Sondenoptik.

Es gibt Planarsonden und

Fingersonden, wobei im KFZ-Bereich fast nur Fingersonden zum Einsatz kommen. Die meisten Fingersonden verwenden eine sehr ähnlich Bauform. Hier sind einmal die Typen von NTK

und Bosch abgebildet.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Das Einschraubgewinde

in den Krümmer ist üblicherweise ein M18x1,5 Gewinde. Die Sonden sind in verschiedenen Ausfüh- rungen zu bekommen, die sich in der Anzahl der Anschlussleiter unterscheiden:

Zum Inhaltsverzeichnis

|

|

- 1 Kabel: Signalkabel, Masse über Gehäuse

- 2 Kabel: Masse als Leiter herausgeführt

- 3 Kabel: eingebaute Heizung, Masse über Gehäuse

- 4 Kabel: eingebaute Heizung, Masse als Leiter

|

|

|

|

|

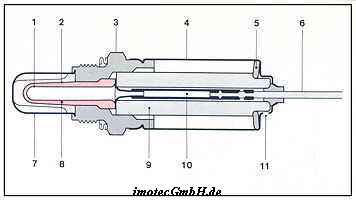

Der Sondenaufbau.

Die im KFZ-Bereich am

meisten verwendete Fingersonde zum Verständnis nachfolgend aufgeschnitten als Zeichnung abge- bildet.

|

|

|

|

|

|

|

1 = Elektrode (+)

2 = Elektrode (-)

3 = Gehäuse (-)

4 = Schutzhülle (luftseitig)

5 = Tellerfeder

6 = elektrischer Anschluss

7 = Schutzrohr (Abgasseitig)

8 = Sondenkeramik

9 = Stützkeramik

10 = Kontaktteil

11 = Belüftungsöffnung

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die Motorleistung

und der Spritverbrauch:

In jedem

Umdrehungs-Zyklus saugt der Motor eine bestimmte Gemischmenge an. Die Energie, die bei der Verbrennung dieser Menge entsteht bestimmt das aktuelle Drehmoment des Motors, aus dem sich mit der Drehzahl die

Leistung ergibt. Bei gegebener Drehzahl wird die Leistung daher direkt Über den Energieinhalt der Zylinderfüllung bestimmt. Erhöht man die Sprittmenge im Gemisch (Fett), dann reicht der Sauerstoffgehalt

zwar nicht mehr für eine vollständige Verbrennung aus, der Energieinhalt steigt jedoch etwas. Daher ergibt sich im fetten Bereich bei l

~0,85 die beste Leistung eines Motors. Bei weiterer Anfettung verringert sich die Leistung

wieder, da der zusätzliche Sprit nicht mehr verbrannt werden kann. Dadurch verringert sich dann wieder die Leistung, jedoch bewirkt das eine weitere Kühlung des Motors.

Mehr Sprit in einer

Zylinderfüllung bedeutet jedoch auch mehr Spritverbrauch bei gegebener Drehzahl. Anders herum verringert eine Gemischabmagerung den Spritverbrauch dras- tisch.

Bei einer leichten Abmagerung des Gemisches (l

>1) findet eine sehr vollständige Verbrennung statt, die für hohe Verbrennungstemperaturen sorgt. Die stärkere thermische Ausdehnung der Zylinderfüllung sorgt für einen weichen und langsamen Leistungsabfall.

|

|

Beispiel: Kawasaki Z1300 |

|

|

Möchte man nun die

maximale Leistung aus einem Liter Sprit bekommen, so muss man die Leistung pro Verbrauch be- stimmen und erhält den sog. Wirkungsgrad. Dieser Wirkungs- grad zeigt sein Maximum bei l

~1,1. Mit dieser Einstellung lässt sich ein Motor am spritsparendsten bewegen.

Der Benzinverbrauch eines Motors hängt jedoch auch sehr stark von der Auslegung und dem Wirkungsgrad des Motors selber

ab. Im unteren Drehzahlbereich treten hohe Spülverluste auf, die den Füllungsgrad des Brennraums verringern und für geringeres Drehmoment und höheren spezi- fischen Verbrauch sorgen. Dazu kommt,

dass in diesem Bereich die Ansaug-Strömungsgeschwindigkeit sehr gering ist und zu schlechter Gemischbildung führt, die durch Anfettung ausgeglichen werden muss. Das treibt den spezifischen Ver- brauch

zusätzlich wieder hoch.

Die beste Zylinderfüllung und damit auch das maximale Drehmoment sorgen auch für die beste Treibstoffausnutzung. Dazu kann der Motor gerade in diesem Bereich sehr

effektiv angestimmt werden. Im obersten Drehzahlbereich treten dann verstärkt Strömungsverluste auf und das Gemisch muss zur Motorkühlung auch wieder fetter werden. Das treibt den spezifischen Verbrauch

zwar leider wieder etwas hoch, ist allerdings für die Haltbarkeit des Motor ausserordentlich wich- tig.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Das Abgasverhalten:

Bei einer idealen Verbrennung entstehen "nur" CO2 und Wasserdampf, aber die Verbrennung läuft nicht optimal ab. Schuld daran ist zum einen die Gemischhomogenität: Vergaser- oder Einspritzanlage erzeugen fein verteile Spritttröpfchen in der Ansaugluft. An diesen Tröpfchen ist das Gemisch daher fett, zwischen ihnen dagegen zu mager. Durch konstruktive Massnahmen am Motor versucht man das Gemisch gut zu verwirbeln und baut z.T. dazu noch Quetschkanten im Brennraum um ein homogenes Gemisch zum Zündzeitpunkt zu erhalten. Zum anderen besteht das Gemisch nicht nur aus Sprit und Sauerstoff, sondern aus Luft, die zu 78% aus Stickstoff besteht. Unter hohen Temperaturen kann nun der Sauerstoff auch mit dem Stickstoff reagieren. Dieser Sauerstoff steht dann nicht mehr für die Verbrennung zur Verfügung. Die höchsten Temperaturen entstehen aber nun einmal bei optimaler Verbrennung, so dass die beste Verbrennung mit den höchsten CO2-Werten

im leicht mageren Bereich bei l

~1,1 liegt.

Die kleinen Einzelhubräume von Motorrad- oder 12-Zylindermotoren weisen jedoch ein sehr günstiges Verhältnis von küh- lender Zylinderfläche zum heissem Innenraum auf, so dass im

Vergleich zu “Dosenmotoren” mit sehr grossen Einzel- hubräumen sehr wenig NO entsteht.

Im fetten Bereich findet man dagegen stark ansteigende CO-Werte, weil das

Sauerstoffangebot nicht ausreicht um den Sprit vollständig zu verbrennen. Gleichzeitig steigt auch der Anteil unverbrannten Sprits, der als Bruchstücke der Kohlen- wasserstoffe (HC) und als Wasserstoff H2 zum Auspuff heraus kommt. Der Anstieg der HC-Werte bei sehr magerer Einstellung

l >1,2 zeigt ebenfalls, dass hier die Verbrennung wieder unvollständig wird.

Die Grafik zeigt die prozentuale Zusammensetzung des Abgases durch die Verbrennungsbedingungen. Wieviel Schadstoffe absolut aus dem Auspuff kommen werden, wird durch den Spritverbrauch bestimmt.

Dazu einmal eine einfache Abschätzung: Bei einem Lambda-Wert von l =0,85 hat man einen CO-Gehalt von rund 2 Vol%, das Volumenverhältnis liegt bei diesem

l

bei etwa 7500:1, also 7500 Liter Luft pro Liter Sprit. Bei einem Spritverbrauch von rund 6 l/100 km ergibt sich ein Gemischdurchsatz von

|

|

etwa 450 l/km, die

auch zum Auspuff heraus kommen. Der Volumenanteil von 2 % CO bedeutet dann 9 Liter CO, das mit einer Dichte von etwa 1,23 g/l einen CO-Ausstoss von 11 g/km ergibt. Stimmt man nun diesen Motor auf einen

Lambda-Wert von l

=1,1 ab, so würde der gleiche Gemischdurchsatz zu einem Verbrauch von ~4,5 l/100 km führen, für die gleiche Leistung am Rad muss man jedoch die Drosselklappen weiter öffnen, so dass sich etwa ein Verbrauch von 5,5 l/100 km und ein Gemischdurchsatz von 550 Liter pro km ergibt. Der CO-Gehalt bei

l

=1,1 liegt bei etwa 0,1 Vol%, der absolute Ausstoss damit bei 0,7 g/km.

Achtung: Dieser mittlere Ausstoss ist nur bedingt mit denen im ECE R40-Zyklus ermittelten Werten vergleichbar. Dieser Zyklus

simuliert einen sehr langsamen innerstädtischen Stop-and-go-Verkehr, bei dem die Motoren zugunsten eines guten Rundlaufs (s.u.) recht fett abgestimmt werden.

Bei den anderen Schadstoffen kann man den

mittleren Ausstoss äquivalent abschätzen, jedoch kommen bei den HC-Werten noch die sogenannten Spülverluste hinzu, die für erhöhte Werte sorgen wenn

unverbrannter Sprit während der Ventilüber- schneidung in den Auspuff gelangt.

Die geringsten Spülverluste weist ein Motor im Bereich des max. Drehmoments auf. Auf Leistung ausgelegte Sportmotoren

mit weitem Drehzahlbereich haben besonders im unteren Drehzahlbereich sehr hohe Spülverluste. Randbemerkung: Katalysator

Im Katalysator werden die Schadstoffe an einer Platin-Schicht nachoxidiert. Er

wandelt CO in CO2, NO in N2 und O2 und HC in H2O und CO2 um. Für alle drei Schadstoffe (3-Wege-Kat) klappt das aber nur in einem sehr schmalen Katalysatorfenster bei

l =1 +/- 0,005.

Nachteil dabei ist

natürlich, dass grade in diesem Bereich weder die optimale Leistung, noch der beste Wirkungsgrad erreicht werden.

Gegenüber einem gut abgestimmten Motor wird beim Beschleunigen daher weniger

Leistung zur Verfügung stehen und bei normaler Fahrt wird er mehr Benzin verbrauchen.

Ein ungeregelter Kat an einem auf Leistung (fett) abgestimmten Fahrzeug wird dagegen hauptsächlich die eh sehr

geringen NO-Werte senken und die hohen HC-Werte nur geringfügig verbessern können. Bei den CO-Werten ist er ziemlich nutzlos.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die Abstimmung mittels

Lambda-Anzeige

|

|

Ok, vor Erfindung der Lambdasonde, wurde die Abstimmung anhand der Zündkerzenfarbe gemacht. Jetzt geht das einfacher und permanent. Die Abstimmung mittels Lambda-Anzeige

vereinigt viele Vorteile in sich.

|

|

|

|

|

|

|

Der

grösste Vorteil sind die ausserordentlich geringen Kosten, mit denen man eine ordentliche Motorabstimmung ordentlich hinbekommen kann, sowie die permanente Motorüberwachung.

Die Abstimmung,

insbesondere im Teillastbereich, hängt von der verwendeten Vergaser- bzw. Einspritzanlage und den persönlichen Vorlieben ab.

Technisch ist nur die Abstimmung im Leerlauf und bei der maximalen

Leistung, also bei hoher Drehzahl und Vollgas vorgegeben. Dazwischen ist man, je nach Vergaser- bzw. Einspritzanlagentyp, in der Abstimmung relativ frei.

|

|

|

Leerlauf:

|

Hier hat man aufgrund

der sehr langsamen Strömungsgeschwindigkeit im Ansaugkanal mit sehr schlechter Gemischbildung und daher unvollständiger Verbrennung zu kämpfen, so dass das Gemisch etwas angefettet werden muss. Ein

Lambdawert von l

~0,85 entspricht dabei noch den üblichen CO-Vorschriften. Eine etwas fettere Einstellung von l ~0,8 kann aber zu einem besseren Startverhalten und Rundlauf führen.

|

|

Aus diesen Grenzwerten

und dem Leistungskriterium ergibt sich der Vollast-Verlauf, der mit einem gleichmässigen Lambda-Wert von l ~0,85-0,90 für viel Leistung sorgt.

Jedoch arbeitet der Motor ja bei l

~ 1,1 am wirtschaftlichsten, da hier der optimale Wirkungsgrad erreicht wird. Deshalb kann im mittleren Drehzahlbereich, also im Bereich des maximalen Drehmoments, und bei Teillast das Gemisch magerer eingestellt werden. Der Motor dankt es einem mit einem geringeren Spritverbrauch und besseren Abgaswerten.

|

|

|

Vorlast:

|

Hier sollte das

Gemisch ebenfalls etwas fetter sein um die Verbrennungstemperatur abzusenken. Ausserdem gibt der Motor ja bei einem Lambdawert von l ~0,85 seine beste Leistung ab.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

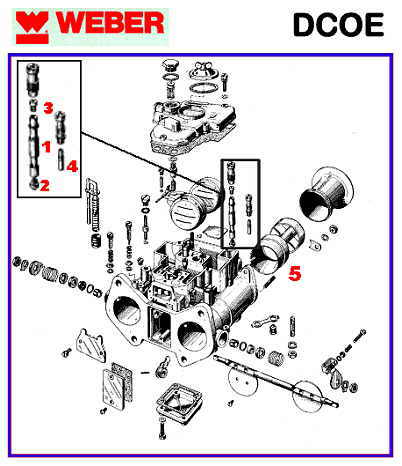

1) Wo wird ein Vergaser-

motor abgestimmt

Exemplarisch seien an einem Weber-Doppelvergaser diejenigen Teile gezeigt, an denen eine Vergaserabstimmung im Wesentlichen vorgenommen

wird. Wie gesagt, im Wesentlichen.

|

|

|

|

|

|

|

|

1 =

|

Mischrohr

|

|

2 =

|

Hauptdüse

|

|

3 =

|

Luftkorrekturdüse

|

|

4 =

|

Leerlaufdüse

|

|

5 =

|

Lufttrichter

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bei Schiebervergasern

und Einspritzanlagen ist man freier in der Einstellung. Hier sollte der Teillastbereich deutlich magerer abgestimmt werden, dafür aber bei Vollgas in allen Drehzahlbereichen ein Lambda-Wert von l ~0,85 beibehalten werden.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bei Schiebervergasern

und Einspritzanlagen ist man freier in der Einstellung. Hier sollte der Teillastbereich deutlich magerer abgestimmt werden, dafür aber bei Vollgas in allen Drehzahlbereichen ein Lambda-Wert von l ~0,85 beibehalten werden.

|

|

Gleichdruckvergaser

hingegen können jedoch nicht zwischen den

Lastzuständen unterscheiden. Die Schieberöffnung wird nur durch die Ansaugströmung bestimmt, die von dem Drosselklappenwinkel und Drehzahl abhängt. Halbgas bei maximaler Drehzahl führt zu einer identischen Schieberstellung wie Vollgas bei mittlerer Drehzahl. Daher muss hier ein Kompromiss zwischen guter Beschleunigung aus mittleren Drehzahlen (

l

<1) und geringen Spritverbrauch und gute Abgaswerte (l >1) gefällt werden, der meist um l

~0,9 liegt. Aus diesem Kompromiss ergeben sich auch die recht schlechten Abgaswerte bei CO und HC der heutigen Motoren, die meist mit Gleichdruckvergasern ausgestattet sind.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Auf die

Abstimmung haben je nach Last verschiedenen Elemente des Vergasers Einfluss. Diese Grafik zeigt den Zusammenhang schematisch für einen Gleichdruckvergaser.

Bei

Schieber- bzw. Drosselklkappenvergasern, die mit variabler Strömung im Ansaugtrakt zu kämpfen haben, wirken sich noch die Verhältnisse zwischen Sprit- und Luftdüsen in den

jeweiligen Bereichen aus.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2) Wo wird ein Einspritz-

motor ohne Katalysator

abgestimmt

Bei einem ungeregelten Einspritzmotor funktioniert die Motorabstimmung ähnlich, nur an anderer Stelle. Auch hier

sollte der

Teillastbereich deutlich magerer abgestimmt werden, dafür aber bei Vollgas in allen Drehzahlbereichen ein Lambda-Wert von l ~0,87 beibehalten werden.

Bei einem Motor ohne geregelten KAT, also beispielsweise Motoren mit L-, oder LE-Jectronic, erfolgt die Motorabstimmung rein mechanisch über:

|

|

Bei diesen Motoren wird zuerst mit der Abstimmung des Vollastbereiches über den Abgleich des Benzindruckes begonnen. Hier sind die meisten

geänderten Motoren zu “mager” abgestimmt, mit der Folge einer zu heissen Verbrennung. Dieses würde dann in aller Regel zu Abschmelzungen am Kolben führen und somit unweigerlich zu einem kapitalen

Motorschaden.

Daher also zunächst rauf mit dem Druck. Soweit hoch, bis das die Lambda-Anzeige den gewünschten Wert (unter Last) von etwa l

~0,87 anzeigt. Hierzu sollte der Motor einige Sekunden unter Vollast laufen, bis das sich der endgültige Wert auf dem Display einregelt und ablesen lässt.

|

|

|

|

|

|

|

|

a) den Benzindruck, als Hauptkenngrösse für den

gesamten Drehzahlbereich mit Hauptaugenmerk

auf den Vollastbereich die Federvorspannung der

Stauklappe im Luftmengenmesser

zur Feinabstimmung des Teillastbereiches und der

Beschleungungsanreicherung

c) die Bypassschraube im Luftmengenmesser zur

Feinabstimmung des Leerlaufbereiches.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sollte es für eine

passende Motorabstimmung nötig sein, den Druck um mehr als 1 Bar zu erhöhen, sollte ernsthaft über grössere Einspritzdüsen nachgedacht werden, weil sonst

der Einspritz-Strahl zu stark in sich gebunden ist und eine Gemischverwirbelung nicht mehr ausreichend erfolgen kann. Die Folge daraus ist dann ein unnötig hoher Spritverbrauch und trotzdem noch nicht die höchste

|

|

|

|

|

bzw. das max.

Drehmoment. Oder anders betrachtet: Die passende Menge Sprit würde dann zwar “reingegossen”, aber nicht mehr zu 100% verwirbelt, mit der genannten Folge.

Nachdem der Vollastbereich passt, kann

jetzt nach persönlicher Vorliebe der Teillastbereich abgestimmt werden. Je nach Belieben etwas fetter oder halt etwas magerer, ohne fatale Folgen.

Zu allerletzt wird die Leerlaufabstimmung

vorgenommen und für einen ordentlichen Rundlauf auf etwa l~0,85 eingeregelt, welches einem CO-Gehalt von rund 2 Vol% entspricht.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3) Wo wird ein Einspritzmotor

mit geregeltem Katalysator

abgestimmt

Bei

einem geregelten Einspritzmotor funktioniert die Motorabstimmung ähnlich, nur an anderer Stelle.

Womit ein Motor mit geregeltem KAT abgestimmt wird, finden Sie detailliert hier: Mehr...

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4) Zündeinstellung -> wichtig

bei der Motorabstimmung

|

|

|

|

|

Um ein

leistungsträchtiges Gemisch ordentlich zu entflammen, ist zunächst einmal eine Hochleistungs-Zündanlage, wie zumindest beispielsweise die BOSCH TSZ-H mit entsprechender Zündspule eine wichtige

Voraussetzung (Zündanlagen-Übersicht). Was nutzt das beste

Gemisch, wenn es die Zündanlage nicht ordentlich entzünden kann.

Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, muss, neben der passenden Spritqualität, parallel zur Motorabstimmung die richtige

Zündeinstellung vorgenommen werden.

Als Grundsatz hierfür gilt: Einstellung auf die Klingelgrenze, minus 1°. Das 1° als Sicherheitsreserve vom optimalen Zünd- winkel abgezogen einstellen, um die

Toleranzen bei der Spritqualität mit auszugleichen.

Das “Motorklingeln” ist ein Klopfgeräusch, welches durch eine Selbstentzündung des Gemischen entsteht. Dieses Klopfen ist von aussen als

“Klingeln” hörbar. Zu Selbstentzündungen bzw. “Klingeln” kann es durch einen zu früh eingestellten Zündzeitpunkt, schlechte Spritqualität, oder einfach durch Sprit mit einer zu niedrigen Oktanzahl

kommen.

|

|

Egal wie - klingeln killt den Motor !

Die Klopfgeräusche entstehen dadurch, dass die Selbstentzündung mit

Schallgeschwindigkeit im Brennraum abläuft. Die Selbstentzündung läuft zudem mit hohen Druckspitzen (siehe Diagramm) ab, welche den Kolben zerstören können und Zuende ist es mit dem Motor !

Nochmals

- man darf ja viel mit einem Motor anstellen, aber klingeln, klingeln darf er nicht!

Klingeln bzw. Klopfen - das tötet ihn !!! Mehr...

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5) Abstimmwerkzeuge/Ab-

stimminstrumente

Gutes Werkzeug ist, wie immer, die Basis zum Erfolg.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Lambda-Anzeige:

Der Lambda-Indicator

|

|

Das Basiswerkzeug

für alle Motoren:

Die Lambdasonde

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1) Werkzeuge für die Vergaserabstimmung

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Düsenreibahlen und Düsenlehren

|

|

Unterdruckuhren

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2) Werkzeuge für Einspritzmotoren ohne KAT

|

|

4) Werkzeuge für die Zündung

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

einstellbarer Benzindruckregler

|

|

Zündfunkentester

|

Stroboskoplampe

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3) Werkzeuge für Einspritzmotoren mit geregeltem

KAT

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

entweder

fertig abgestimmtes Eprom,

|

oder

oder einstellbarer

POWER-PROVIDER |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Zusammenfassung

Die Motorabstimmung ist das “A und O” beim Motorenbau ! Ohne Abstimmung geht nix - gar nix !!!

Weder bezüglich der Leistung noch der Haltbarkeit.

Zusammenfassend ist festzuhalten:

die beste Leistung gibt es bei l~0,85-0,87 das am besten zu reinigende Abgas bei l1 +/- 0,005 den besten Wirkungsgrad gibt es bei l~1,1

So - wenn das alles

beachtet und sorgfältig durchgeführt wurde, hat der Motor, egal welcher, seine ideale Leistung mit einem perfekten Drehmomentverlauf und jetzt wird er halten !

Zum Inhaltsverzeichnis  |

|

|

|

|

zwischen den Elektroden (Nernst-Gleichung), die direkt gemessen werden kann. Und was gemessen werden kann, dass ...

zwischen den Elektroden (Nernst-Gleichung), die direkt gemessen werden kann. Und was gemessen werden kann, dass ...